こんにちは。らくだスタジオ運営者の「らくだ」です。

「あしかがフラワーパークの大藤のエピソードは」と検索されたあなたは、きっと単に美しい藤の花を見たいだけでなく、あの巨木が持つ壮大な物語や、危機を乗り越えてきたドラマの背景に興味があるのではないでしょうか。実は、私もあの樹齢160年を超える大藤が、どのようにして現代まで命を繋いできたのか、そしてなぜ世界的な評価を得るに至ったのか、その詳細を知りたくてたまらない一人です。

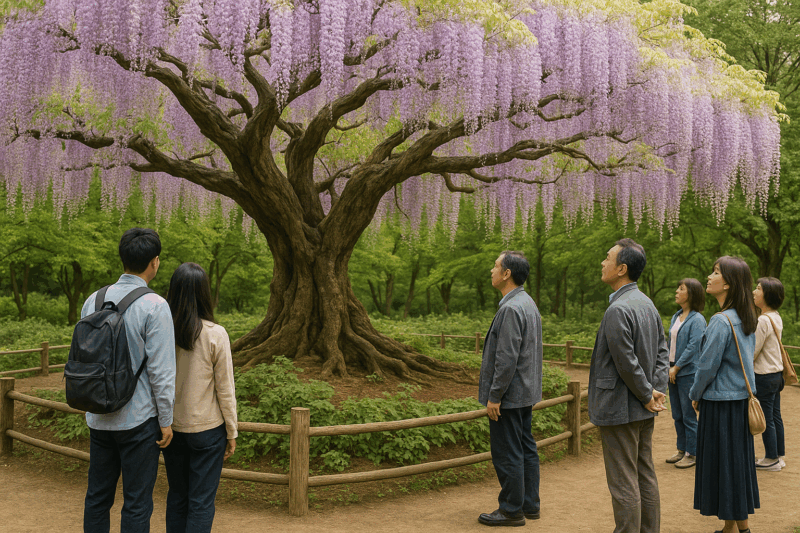

特に最近、2025年4月のテレビ報道で話題になったキツツキが幹に穿孔したエピソードや、藤棚の広さが1,000平方メートルを超えるという驚異的なスケールは、この藤が単なる古木ではないことを示しています。あの藤は、幾多の困難を乗り越え、人の知恵と自然の生命力が結びついて生まれた、まさに「生きた奇跡」なんです。この大藤の物語を知ると、鑑賞するときの感動が何倍にも膨らみますよ。

この記事では、私が調べた情報を元に、大藤が辿ってきた歴史的な危機と、それを救った専門技術の裏側について、詳しく解説していきますね。

この記事を読むことでわかること(ポイント)

- 大藤を救った「奇跡の移植」の技術的な詳細と裏話がわかる

- 樹齢160年を超える大藤の生命力を支える独特な土壌管理法がわかる

- キツツキの穿孔や台風の冠水など、大藤が直面した様々な危機のエピソードがわかる

- 大藤がCNN選出や日本夜景遺産認定を得た世界的評価の根拠がわかる

あしかがフラワーパーク大藤の奇跡のエピソードは樹木医の偉業から始まった

あしかがフラワーパーク大藤の奇跡のエピソードは樹木医の偉業から始まった

大藤の物語を語る上で、移植の成功は外せません。都市開発という最大の危機に直面した大藤を、現代の技術と情熱で救い出したのは、まさに樹木医の偉業だったんです。

樹齢160年を超えた大藤が天然記念物である理由

あしかがフラワーパークのシンボルである大藤は、樹齢が約160年を超える古木です。この樹木は、単に長い年月を生きてきただけでなく、昭和28年(1953年)というかなり早い段階で、既に栃木県指定天然記念物に指定されていました。これは、その文化的・歴史的な価値が公的に認められていたことを示します。

私が思うに、この天然記念物という地位が、後に都市開発の危機に直面した際に、「何としてでもこの木を救うべきだ」という強い動機を関係者に与えたのだと思います。この指定がなければ、移植という極めて困難なプロジェクト自体が立ち上がらなかったかもしれませんね。

都市開発を乗り越えた奇跡の移植プロジェクト

もともと大藤があったのは、現在の場所から約20キロメートル離れた足利市の中心部にある「早川農園」という場所でした。しかし、1990年代に入り、その地域で町の再開発計画が持ち上がります。天然記念物である大藤は、現地に留まることが困難になり、やむなく移設という選択が迫られました。

移植が「不可能」とされた理由

藤の木は、他の巨木と比べて幹の木質部が比較的柔らかく、非常にデリケートです。特に、運搬時に地面に近い幹にわずかでも傷がつくと、そこから病原菌が侵入し、幹全体が腐敗して枯死に至るという致命的なリスクが判明していました。このため、専門家の間でも移植は極めて困難、あるいは不可能とまで言われていたんです。この難しい挑戦を乗り越えたからこそ、「奇跡の移植」と呼ばれるんですね。

塚本こなみ氏の直感と樹木医としての決断

この国家的ともいえるプロジェクトを任されたのが、当時、日本人初の女性樹木医であった塚本こなみ氏です。樹木医は樹木の専門的な診断や治療を行うスペシャリストですが、塚本氏は当初、地理的な距離を理由に一度は依頼を断ったそうです。

しかし、「一回見てほしい」という強い要望に応えて現地を視察した際、大藤を目の当たりにして長年の経験と勘を超えた強いインスピレーションを受けたといいます。その場で「あぁ、この藤は動く」と直感し、即座にプロジェクトの責任者を引き受けたというエピソードは、本当にドラマチックです。この直感は、大藤自身の持つ生命力と、それを見抜いた専門家の強い信念が結びついた瞬間だったんだろうなと思います。

致命傷を避けた幹の石膏ギプスによる保護

移植作業で最も困難だったのは、前述したように運搬時に幹を傷つけないことでした。この致命的なリスクを解決するために、塚本氏が考案したのが、まさに「石膏ギプス」を使うという画期的なアイデアです。

このアイデアは、知り合いの交通事故の話を聞いた際に、骨折した人間がギプスで固定するように、デリケートな木の幹も固定すればいいのではないかと閃いたそうです。実際に石膏ギプスを幹に装着することで、運搬時のクレーンによる吊り上げや振動によって生じる局所的な圧力を広範囲に分散させることが可能になりました。人間医学の手法を植物の保全に応用したこの技術は、樹木医学における画期的なブレイクスルーだったと言えますね。

250トンの炭による土壌改良と1,000㎡への再生

移植の成功は、運搬時の保護だけでなく、新しい環境での定着を保証するための周到な準備にも支えられています。1996年1月、移植先の土地には、なんと250トンを超える大量の炭が敷き詰められました。

この炭の敷設は、単なる装飾ではなく、土壌の浄化作用、通気性、保水性を劇的に改善するための高度な土壌エンジニアリングです。古木の根鉢が新しい環境で呼吸し、健全に定着するための理想的な環境を作り出す役割を担っています。この大規模な環境投資があったからこそ、運搬のために72平方メートルまで縮小されていた藤棚の面積が、現在では元の規模を遥かに超える1,000平方メートル超にまで拡大できたんです。この再生力は本当に驚異的ですね。

あしかがフラワーパーク大藤のエピソードは世界が注目する危機の克服史

あしかがフラワーパーク大藤のエピソードは世界が注目する危機の克服史

大藤は移植という人類の技術的な挑戦だけでなく、自然の脅威や生態学的な介入にも立ち向かい、そのたびに物語を深めてきました。ここでは、世界中が注目する大藤の「危機の克服史」について見ていきましょう。

2025年4月に注目されたキツツキが穿孔した危機

大藤のエピソードとして、最近特に注目されたのが「キツツキ」の穿孔行為を巡るものです。2025年4月28日に放送されたテレビ報道をきっかけに、「キツツキが幹に穴をあけた」という情報が広く検索されるようになりました。

この時期は、ちょうど大藤が満開を迎える直前であり、その健康状態に対する関心が一気に高まったんですね。キツツキが木に穴をあけるのは、主に害虫(カミキリムシの幼虫など)の捕食や営巣が目的ですが、樹齢160年の古木にとっては、この小さな穿孔が命取りになりかねない重要なエピソードとなりました。

キツツキの穿孔が古木にもたらす樹木医学的なリスク

なぜキツツキの穿孔がそこまで深刻な問題になるのでしょうか。樹木医学的な視点から見ると、樹齢を重ねた古木は、幹の内部に空洞や古い腐朽部分を抱えていることが少なくありません。キツツキが穿孔することで、その空洞が外部環境と繋がり、新たな腐朽菌や病原菌の侵入路となってしまうリスクが極めて高くなります。

大藤は1,000平方メートルもの巨大な棚を支えているため、幹の構造的な健全性は最も守るべき要素です。管理チームは、報道後、被害箇所を特定し、専門的な充填剤などで保護措置を施すといった迅速な対応が取られたと推測されます。このエピソードは、大藤の生命維持が、絶え間ない警戒と専門知識によって成り立っていることを示していますね。

台風19号の冠水被害からの驚異的な復旧力

大藤が直面した自然災害の危機で最も深刻だったのは、2019年に関東地方を襲った台風19号(令和元年東日本台風)による被害でしょう。あしかがフラワーパークは甚大な被害を受け、園内が最大で180センチの深さまで冠水するという未曽有の事態に見舞われました。

通常、これほどの水害に遭うと、根腐れなどで巨木が枯死するリスクは非常に高いです。しかし、大藤を含む主要な樹木群は、この大災害から迅速に復旧しました。これも、日常的に実施されている250トンの炭による土壌改良が、樹木の耐久力と回復力を高めていた結果だと評価されています。この強靭性こそが、大藤の生命力の証なんだと感じます。

CNN選出による世界的アイコンへの昇格とその影響

大藤のエピソードが世界に知れ渡る決定打となったのは、2014年1月の出来事です。アメリカのニュース専門局CNNが、あしかがフラワーパークを「世界の夢の旅行先10カ所」の一つに選定したのです。

これは日本国内で唯一の選出であり、国内では「非常に驚きの記事」として受け止められました。この国際的な評価は、大藤の持つ壮大な規模、奇跡の移植という人間ドラマ、そして後に述べる光の演出が、世界的な旅行体験の基準を満たしていることを公的に証明しました。これにより、大藤は単なる地域の古木から、世界に通用するハイエンドな観光資源へとその地位を確立したと言えるでしょう。

日本夜景遺産にも認定された夜の藤の幻想的な姿

大藤の魅力は、日中だけにとどまりません。藤の開花時期に実施される夜間のライトアップは、昼間とは全く異なる幻想的な世界を創り出します。この「夜の藤」の美しさは、高く評価され、日本夜景遺産にも認定されています。

夜の部は、昼間とはまた違った趣があり、「花・光・水・香り」が織りなす空間は、まるで異世界に迷い込んだような感覚になります。特に紫色の花が光を浴びて艶やかに浮かび上がる様子は、CNNが選出した「体験価値」をさらに高めている重要な要素だと思います。

あしかがフラワーパークの大藤のエピソードは生命の哲学

ここまで見てきたように、あしかがフラワーパークの大藤のエピソードは、移植の偉業、キツツキの危機、台風からの復旧といった「危機と克服」の連続です。しかし、この物語の核心は、単なる技術的な成功だけではありません。

大藤の移植を成功させた塚本樹木医は、この経験を通じて「大藤からたくさんの学びを頂きました」と語っており、大藤をまるで“先生”のように尊敬しています。そして、「人間は普段から自然に対する恐れ(畏敬の念)をもっと持つべきである」という哲学的なメッセージを伝えています。

大藤は、人間の技術と知恵が、自然の偉大な生命力に謙虚に寄り添い、力を合わせたとき、いかに素晴らしい奇跡が起こるかを教えてくれる「生きた教材」です。何十年、何百年と生き続けるという大藤の約束は、私たち人類が自然とどのように共生していくべきかを考える上で、普遍的な希望と強靭さを示し続けているのかなと思います。

【補足】訪問を計画する際の注意点

大藤の鑑賞シーズンは、例年ゴールデンウィーク期間と重なり、極度の混雑や渋滞が予想されます。最高の絶景をストレスなく楽しむためには、開園時間よりも早い時間帯(午前7時頃など)の到着を目指し、事前にオンラインチケットを購入する「早朝戦略」が有効ですよ。また、開花状況は天候に大きく左右されるため、最新の情報は必ず公式サイトで確認してくださいね。

最終的な訪問計画や判断は、必ずご自身の責任において行ってください。