長崎の秋を豪華絢爛に彩るお祭りといえば、やっぱり「長崎くんち」ですよね!国の重要無形民俗文化財にも指定されているこのお祭りは、毎年多くの人を魅了します。その楽しみ方は、実は一つじゃないってご存知でしたか?無料で街の熱気を肌で感じられる「庭先回り スケジュール」を追いかけるのも最高の楽しみ方ですし、じっくりと演し物(だしもの)を観覧できる有料の桟敷席も格別なんです。

この記事では、そんな長崎くんちの魅力を余すことなくお伝えするために、まず「庭先回り スケジュール」の完全ガイドからスタートします。

さらに、有料観覧席の「諏訪神社 座席表」や「諏訪神社 桟敷席」の詳細、そしてアクセスしやすく快適な「中央公園 座席表」の情報もしっかり解説。

席選びで迷いがちな「桟敷席 位置」による見え方の違いや、気になる「桟敷席 料金」の目安、そして祭りのフィナーレを飾る感動の「お上りルート」まで、皆さんが知りたい情報をまるっと一つにまとめました!

長崎くんち「庭先回り」のスケジュール完全ガイド!街中で楽しむ無料の奉納踊

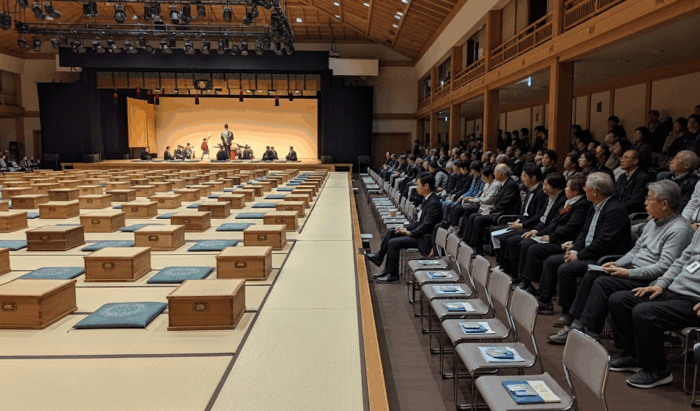

※イメージです

そもそも長崎くんちとは?その歴史と魅力

まずは基本からおさらいしましょう!

長崎くんちは、長崎の氏神様「諏訪神社」の秋季大祭で、その歴史は江戸時代の寛永11年(1634年)まで遡ります。

二人の遊女が諏訪神社神前に謡曲「小舞」を奉納したことが始まりとされていて、それから約390年もの間、大切に受け継がれてきた伝統あるお祭りなんです。

一番の特徴は、異国情緒あふれる演し物たち。龍が舞う勇壮な「龍踊(じゃおどり)」、巨大な船形の山車を豪快に回す「川船(かわふね)」、オランダ人の格好で踊る「阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)」など、かつて海外との唯一の窓口だった長崎ならではの文化が色濃く反映されています。

そして、この奉納踊を担当する町を「踊町(おどりちょう)」と呼び、7年に一度しか出番が回ってこないんですよ。だからこそ、踊町の皆さんの演し物にかける情熱は本当にすごいんです!

「庭先回り」とは?福をお裾分けする伝統的な路上奉納

※イメージです

さて、ここからが本題の一つ、「庭先回り(にわさきまわり)」です。

これは、踊町の皆さんが諏訪神社への奉納を終えた後、市内の会社やお店、お世話になっている方々のお家などを巡って、演し物の一部を披露して福をお裾分けして回る、とっても素敵な伝統行事なんです。

有料の桟敷席で見る奉納踊が「ハレ」の舞台だとしたら、庭先回りはもっと身近に、街全体でくんちの熱気と喜びを分かち合う「ケ」の時間。

演者の息遣いや汗まで見えるほどの近さで、あの迫力ある演し物を無料で見られるのが最大の魅力!

街を歩いていると、どこからともなくお囃子の音が聞こえてきて、角を曲がったら龍が舞っていた…なんて、ドラマチックな出会いが待っているかもしれませんよ。

庭先回りのスケジュールとルートの入手方法【マップとアプリが必須】

※イメージです

そんな魅力的な庭先回りですが、どうやってお目当ての踊町を探せばいいのでしょうか?ご安心ください、現代には便利なツールがあります!

まず、基本となるのが公式に発表される「庭先回りマップ(スケジュール)」です。

これは例年9月末ごろに公式サイトで公開されたり、長崎駅の観光案内所などで紙のマップが配布されたりします。どの踊町が、何時ごろ、どのエリアを回るのか、大まかな計画を立てるのに必須のアイテムです。

ただし、ここで一つ大切な注意点が!

くんち名物の「モッテコーイ!」というアンコールの掛け声で、演し物は何度も繰り返されます。

このため、スケジュールはあってないようなもの、大幅に遅れるのが当たり前なんです(笑)。

そこで大活躍するのが、スマートフォンアプリ「長崎くんちナビ」!このアプリを使えば、各踊町の現在地がリアルタイムで地図上に表示されるので、「今どこにいるの?」が一目瞭然。

マップとアプリ、この二つを使いこなすのが、庭先回りを満喫するための現代の常識なんですよ。

祭りのクライマックス!神様が還る「お上り」のルートと見どころ

※イメージです

庭先回りと並んで、街中で見られるもう一つの感動的なイベントが、最終日10月9日の午後に行われる「お上り(おのぼり)」です。

これは、お祭りの間、市内の「御旅所(おたびしょ)」に出張してきていた諏訪神社の神様たちが、三基のきらびやかな御神輿に乗って、再び山の上にある本殿へとお帰りになる神聖な行列のこと。

そのルートは、御旅所を出発し、県庁坂を上り下りしたあと、浜町アーケードなどの市の中心部を巡り、最終目的地の諏訪神社へと向かいます。

道中の行列も荘厳で見ごたえがありますが、最大の見どころは、最後の最後に待っています。

それは、諏訪神社の長く急な石段を、重い御神輿を担いだまま一気に駆け上がる、息をのむようなクライマックス!担ぎ手たちの気迫と観客の声援が一体となるこの瞬間は、本当に感動的で、長崎くんちのフィナーレを飾るにふさわしい光景です。

庭先回りのスケジュールと併せて知りたい!長崎くんちの有料観覧席(桟敷席)ガイド

※イメージです

【諏訪神社】座席表と桟敷席の種類|神聖な踊場での観覧

さて、ここからは趣向を変えて、奉納踊をじっくりと観覧するための有料席、「桟敷席(さじきせき)」の世界をご案内します。

数ある会場の中でも、最も格式高く特別な場所が「諏訪神社」の境内です。

神聖な空気の中、神様に捧げる最高の演し物を間近で見られるとあって、多くのくんちファンの憧れの的となっています。

諏訪神社の座席表は、踊場を三方から囲む「桟敷席」と、正面の石段を利用した無料の「長坂席」に分かれています。

桟敷席のほとんどは「桝席(ますせき)」という4人掛けのボックス席で、席種はS席・A席・B席・C席にランク分けされています。

S席が最も見やすい正面にあり、C席にいくにつれて少しずつ端のほうになります。伝統的なスタイルで、家族や仲間と一緒にお弁当を広げながら観覧するのも素敵ですね。

近年では個人向けの「バラ売り席」も用意されることがあります。チケットの入手は電話予約が主で、毎年すさまじい争奪戦が繰り広げられることでも有名です。

【中央公園】座席表の特徴|椅子席で快適に観覧

※イメージです

「諏訪神社もいいけど、もっと気軽に楽しみたい」「正座はちょっと苦手…」という方にぴったりなのが、「中央公園」の会場です。

こちらは市の中心部にある広い公園に特設の踊場が設けられ、祝祭的でオープンな雰囲気が魅力です。

中央公園の座席表の最大の特徴は、伝統的な「桝席」に加えて、現代的な「椅子席」が多数用意されていること!

これなら、長時間の観覧でも足が痛くなる心配がなく、お年寄りの方や海外の方でも安心して楽しめますよね。

席種は諏訪神社と同様にS・A・Bといったランクに分かれており、チケットぴあなどのプレイガイドで販売されるため、電話予約が苦手な方でも入手しやすいのが嬉しいポイント。

アクセスの良さも抜群で、諏訪神社とはまた違った快適なくんち体験ができますよ。

どこで見る?桟敷席の「位置」による見え方の違いを解説

※イメージです

桟敷席のチケットを取る上で、一番悩むのが「位置」ではないでしょうか。

実はこの位置によって、同じ演し物でも全く違った魅力が見えてくるんです。

例えば、踊場正面の席。

ここでは、演者が意図した通りの完璧な構成美やフォーメーションを堪能できます。

まさに「公式」の視点ですね。

一方で、側面の席からは、演し物を支える担ぎ手たちの力強い連携や、演者の細やかな表情、囃子方(はやしかた)の演奏などを間近に感じることができ、よりライブ感のある体験ができます。

さらにコーナー付近の席なら、演者たちの出入りの様子、つまり舞台裏の緊張感や安堵の表情まで垣間見えるかもしれません。

どの位置にもそれぞれの良さがあるので、「自分は何を一番見たいのか」を考えて席を選ぶのがおすすめです。

気になる桟敷席の「料金」は?会場・席種別の価格目安

※イメージです

席選びとなると、やはり気になるのが「料金」ですよね。

長崎くんちの桟敷席は、会場や席の位置によって価格が異なります。

最も高価なのは、やはり格式高い諏訪神社のS席(桝席4名分)で、36,000円程度(1人あたり9,000円)が目安です。そこからA席、B席、C席と徐々にお手頃になっていき、C席の桝席なら18,000円程度(1人あたり4,500円)です。

一方、中央公園は、S席の椅子席で8,000円~9,000円程度と、諏訪神社と同等の価格帯ですが、椅子で快適に見られるというメリットがあります。

御旅所や八坂神社といった、よりコンパクトな会場では、さらに手頃な価格で、演者との距離が驚くほど近い迫力満点の観覧が楽しめることも。

このチケット代は、単なる観覧料ではなく、この素晴らしい伝統文化を未来へ繋いでいくための大切な支援にもなっているんですよ。

まとめ:長崎くんちの庭先回りスケジュールと桟敷席情報を攻略して祭りを楽しもう

長崎くんちの楽しみ方、いかがでしたか?

無料の「庭先回り」で街の熱気を感じるもよし、有料の「桟敷席」でじっくりと伝統芸能の神髄に触れるもよし。

どちらも本当に魅力的で、両方体験すれば、きっとあなたも長崎くんちの虜になるはずです。この記事でご紹介した情報を参考に、あなただけの最高のくんちプランを立ててみてくださいね。

- 長崎くんちは約390年の歴史を持つ諏訪神社の秋季大祭

- 踊町は7年に一度しか奉納できず情熱が注がれる

- 庭先回りは踊町が街中で福を分け与える路上奉納

- 庭先回りは無料で間近に演し物を見られるのが魅力

- 庭先回りスケジュールは公式マップで大枠を把握する

- リアルタイムな位置情報はスマホアプリ長崎くんちナビが必須

- スケジュールはモッテコーイのアンコールで大幅に遅れる

- お上りは神様が諏訪神社へお帰りになる最終日の神聖な行列

- お上りのクライマックスは諏訪神社の急な石段を一気に駆け上がること

- 有料観覧席は主に諏訪神社と中央公園に設けられる

- 諏訪神社の桟敷席は伝統的な桝席が中心で格式が高い

- 中央公園は椅子席があり快適に観覧できるのが特徴

- 桟敷席の位置によって演し物の見え方や魅力は大きく変わる

- 桟敷席の料金は席種や会場で異なり文化を支える意味合いもある

- 自分に合った楽しみ方を見つけることがくんち満喫の秘訣

【最後に、大切なお知らせです】

この記事では、正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っていますが、お祭りの日程、料金、ルート、アプリの仕様などの詳細は、年によって変更される可能性があります。特にチケット料金や販売方法、庭先回りの詳細ルートなどは、開催が近づいてからの発表となる場合もございます。

お出かけの前に、また計画を立てる際には、必ず「長崎伝統芸能振興会」などの公式サイトで最新の情報をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。https://kunchi-sajiki.com/