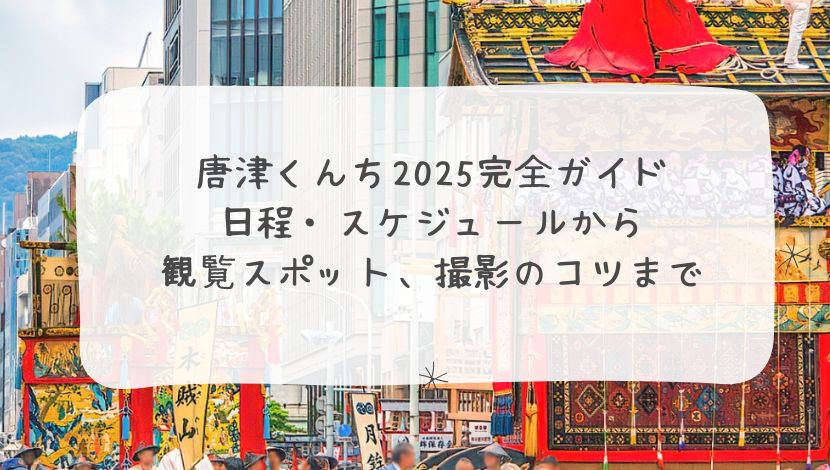

今年もやってきます、佐賀県が誇る秋の風物詩「唐津くんち」。

この記事では2025年の見どころを総まとめ。

3日間の詳しいスケジュール、宵曳山・御旅所神幸・翌日祭のコース、14台の曳山(読み方付き)、観覧おすすめスポット、写真の撮り方、アクセスや安全対策まで、“はじめての人”にも“何度目かの人”にも役立つ実用情報を詰め込みました。

唐津くんちとは?心躍る400年の歴史と“走る芸術”

唐津くんちとは?心躍る400年の歴史と“走る芸術”

唐津くんちは、佐賀県唐津市の唐津神社の秋季例大祭。九州北部で秋祭りを「くんち」と呼ぶ伝統の中でも別格の存在で、国指定重要無形民俗文化財、さらに2016年には「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

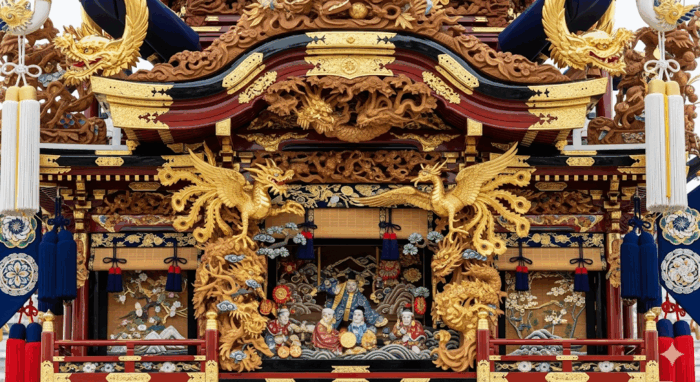

主役は、和紙を幾層にも貼り、漆や金箔で仕上げた迫力満点の曳山(ひきやま)。重さはおよそ2〜3トン級。曳子(ひきこ)たちが「エンヤ!」「ヨイサ!」の掛け声とともに旧城下町を駆け抜けます。

2025年の開催日程とスケジュール早見表

唐津くんちは毎年11月2日・3日(祝)・4日の3日間固定で開催されます。

| 日付 | 行事 | 目安時間 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 11/2(日) | 宵曳山(よいやま) | 19:30〜22:00頃 | 提灯に照らされた14台が夜の城下町へ。昼とは別世界の幻想美。 |

| 11/3(月・祝) | 御旅所神幸(おたびしょしんこう) | 9:30〜16:15頃 | 正午ごろ西の浜・御旅所で曳き込み→昼休憩→15:00頃「曳き出し」→各町へ。 |

| 11/4(火) | 翌日祭(よくじつさい/町廻り) | 10:00〜16:40頃 | 正午ごろ米屋町通りで14台勢揃い→午後は残りのコース→展示場へ曳き納め。 |

※各時間は先頭(1番曳山)の出発・通過基準。全14台の通過には約50分かかります。

コース概要(宵曳山/御旅所神幸/翌日祭)

コース概要(宵曳山/御旅所神幸/翌日祭)

宵曳山(11/2)

大手口から出発し、旧城下町を巡りながら各町の曳山が合流、唐津神社前に整列。提灯の灯りで“光の列”が浮かび上がる幻想的な時間帯です。

御旅所神幸(11/3)

9:30頃に神社を出発→町中を神幸→正午ごろ「西の浜」御旅所で曳き込み→昼休憩→15:00頃曳き出し→各町へ帰還。砂に車輪を取られながら力を振り絞る曳子の姿は圧巻。

翌日祭(11/4)

午前は旧城下町の前半を巡行、正午に米屋町通りで14台が勢揃い。午後は残りのコースを巡り、夕刻に曳山展示場へ曳き納め。

壮観!14台の曳山(読み方つき一覧)

壮観!14台の曳山(読み方つき一覧)

- 赤獅子(あかじし) – 刀町

- 青獅子(あおじし) – 中町

- 亀と浦島太郎(かめとうらしまたろう) – 材木町

- 源義経の兜(みなもとのよしつねのかぶと) – 呉服町

- 鯛(たい) – 魚屋町

- 鳳凰丸(ほうおうまる) – 大石町

- 飛龍(ひりゅう) – 新町

- 金獅子(きんじし) – 本町

- 武田信玄の兜(たけだしんげんのかぶと) – 木綿町

- 上杉謙信の兜(うえすぎけんしんのかぶと) – 平野町

- 酒呑童子と源頼光の兜(しゅてんどうじとみなもとらいこうのかぶと) – 米屋町

- 珠取獅子(たまとりじし) – 京町

- 鯱(しゃち) – 水主町(かこまち)

- 七宝丸(しちほうまる) – 江川町

おすすめ曳山(“人気ランキング”ではなく見どころ解説)

- 赤獅子(刀町):行列の先頭を務める象徴的存在。堂々たる獅子頭に注目。

- 青獅子(中町):赤獅子と対をなす精悍な顔つき。夜の提灯で映える。

- 鯛(魚屋町):巨大な鯛のフォルムと朱色が目を引く、写真映えの代表格。

- 鳳凰丸(大石町):船形の優美なシルエット。側面の意匠も美しい。

- 鯱(水主町):空想上の瑞獣。うねる造形の迫力が抜群。

観覧におすすめのスポット(混雑度・見え方の傾向)

観覧におすすめのスポット(混雑度・見え方の傾向)

- 大手口〜唐津神社(宵曳山):序盤は比較的ゆったり、神社に近いほど混雑増。雰囲気重視/混雑:中→高。

- 唐津神社前(各日):停止時間が比較的長く、細部をじっくり。最混雑スポット。

- 西の浜・御旅所(11/3):曳き込みの白熱シーン。砂地対応の靴推奨。混雑:最上級。

- 米屋町通り(11/4):正午の14台勢揃い。直線部で安全に鑑賞を。

- 旧城下町の直線通り(昼):色と造形が映える。角の“やりまわし”は危険なので近寄らない。

- 唐津城周辺の高台:俯瞰で“城×海×祭り”の雰囲気を一枚に。

※どの場所でも、安全柵の内側に入らない/綱・車輪に近づかない/角地は避ける、を徹底。

写真撮影のコツ(スマホ/カメラ共通)

基本の立ち回り

- 安全最優先:係員の指示に従い、角・綱・車輪に近寄らない。

- 早めの場所取り:宵曳山やクライマックスは30〜60分前行動が目安。

- 背景を活かす:のぼり旗、町家の軒、観客の表情で“祭りの空気”を写す。

宵曳山(夜)

- スマホ:ナイトモード+両手固定。短い動画→静止画切り出しが歩留まり良。

- カメラ:ISO 1600〜6400、SS 1/125で動きを止める/1/15〜1/30で“光の流れ”。

- 色温度:提灯の暖色を活かすならオート、混色が気になれば微調整。

昼の巡行

- 順光〜半逆光で色艶を鮮明に。

- 停止・減速時にディテール(漆の艶・鱗・兜)を狙う。

- 望遠で後方からでも表情を抜きやすい。スマホの無理なデジタルズームは避ける。

クライマックス

- 西の浜・曳き込み:低めアングルで砂煙+車輪+掛け声を一体に。機材の砂対策を。

- 米屋町通り・勢揃い:広角で14台をまとめて。段差や後方の高め位置からが◎。

マナー&装備

- 自撮り棒・ドローン禁止(公式注意)。

- モバイルバッテリー、レンズ拭き、簡易レインカバー。

- 同じ場所の長時間占有はNG。譲り合いを。

アクセス・駐車場・混雑対策

アクセス・駐車場・混雑対策

公共交通機関がおすすめ

JR唐津駅から唐津神社まで徒歩10分前後。駅〜神社はフラットで歩きやすく、混雑時も鉄道利用がスムーズです。

車で行く場合

祭期間中、巡行路周辺は大規模な交通規制や歩行者専用区間が実施され、例年大変混雑します。臨時駐車場や市営駐車場の案内を事前に確認し、時間に余裕を。

※臨時案内所・臨時駐車場の設置・営業時間は年度で変更される場合があります。最新情報を要確認。

安全に楽しむための注意点(公式のお願い)

- 警察官・係員・祭り関係者の指示に従う。

- 巡行中の曳山や曳綱(ひきづな)に近づかない。

- 曲がり角(やりまわし)は特に危険。大きく道をあけて鑑賞を。

- 巡行路は駐車禁止。ドローン・自撮り棒は禁止。

お土産・グッズ

曳山モチーフの手ぬぐい・ステッカー・ポストカード、ぬりえなど、子どもから大人まで楽しめるアイテムが市内の観光案内所や店舗で手に入りやすいです。旅の思い出にぜひ。

モデルプラン(滞在日数別)

モデルプラン(滞在日数別)

1日(弾丸)

- 昼:旧城下町の直線区間で造形美を鑑賞 → 夕刻に早めの食事 → 宵曳山を大手口〜神社方面で。

2日(王道)

- 1日目:宵曳山。夜の光景を堪能。

- 2日目:午前は町中巡行、正午の西の浜・曳き込み→午後の曳き出しを安全に観覧。

3日(満喫)

- 1日目:宵曳山。

- 2日目:御旅所神幸(西の浜)。

- 3日目:米屋町通りの14台勢揃い→展示場で“曳き納め”を見届ける。

よくある質問

Q. 子ども連れでも楽しめますか?

A. 停止時間が長めの神社前や、翌日祭の勢揃い(米屋町通り)は比較的鑑賞しやすいですが、最前列は混雑します。安全第一で直線部の後方や段差のある場所からの観覧がおすすめ。

Q. 何時に行けばよい?

A. 宵曳山の好位置は30〜60分前、御旅所神幸(西の浜)は1時間以上前が目安。14台が通過するのに約50分かかるため、余裕をもって。

Q. 公式の最新情報はどこで確認?

A. 唐津市(祭り案内)、唐津神社(秋の大祭)、唐津観光協会(コース・駐車場)の3点をブックマーク推奨。

注記:本記事は公式情報(市・神社・観光協会)の最新版を参照して作成していますが、天候・運営都合により変更される場合があります。お出かけ前に公式サイトで最新情報をご確認ください。