「長崎くんち」、その名前を聞いたことはありますか?

日本を代表するお祭りの一つで、毎年秋の長崎を熱狂の渦に巻き込む、それはそれはエネルギッシュなイベントなんです。

特に2025年は、多くの人々が本来の姿での開催を心待ちにしている特別な年。

でも、「長崎くんちって、一体どんな祭りなんだろう?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

「開催はいつ?」、「詳しい2025 日程は?」、「今年の踊町一覧 2025の顔ぶれは?」、「どんな出し物一覧があるの?」、そして特に人気の「コッコデショ いつ見られるの?」…そんなたくさんの「知りたい!」にお応えするのが、この記事です。

このページを最後まで読めば、2025年の長崎くんちがどんな祭りなのか、その魅力のすべてが分かり、きっとあなたも長崎へ行きたくなるはずです。

さあ、一緒に長崎くんちの奥深い世界へ旅立ちましょう!

長崎くんちとはどんな祭り?基本情報と380年以上の歴史を解説

※イメージです

日本三大祭りの一つ!異国情緒と伝統が融合した諏訪神社の秋季大祭

長崎くんちの正式名称は「諏訪神社秋季大祭」。

長崎の総氏神様である「諏訪神社」に、秋の実りに感謝し、町の安泰を願って奉納されるお祭りです。

その歴史は非常に古く、始まりはなんと江戸時代の寛永11年(1634年)。

二人の遊女が神社の前に謡曲を奉納したことが起源とされ、以来一度も途切れることなく、約390年もの間、長崎の人々の手によって大切に受け継がれてきました。

国の重要無形民俗文化財にも指定されている、まさに日本の宝ともいえるお祭りなんです。

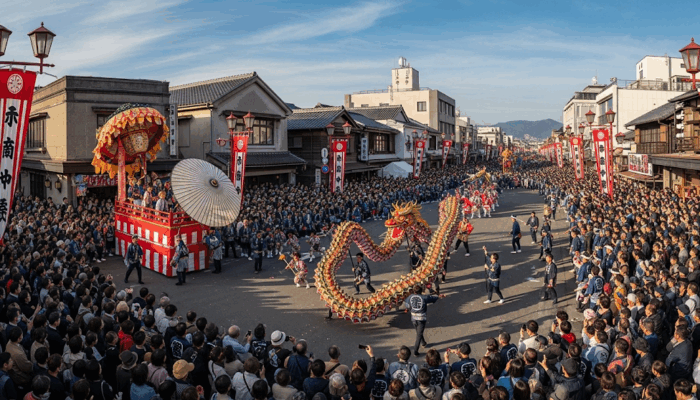

このお祭りの最大の特徴は、なんといってもその「異国情緒」。

江戸時代、日本で唯一の海外との貿易港であった長崎の歴史を色濃く反映し、中国やオランダ、ポルトガルといった海外の文化を大胆に取り入れています。

龍が舞い、オランダ船が進む光景は、他のどのお祭りでも見ることができない、長崎くんちだけの特別な魅力。

日本の伝統文化と海外の文化が絶妙に混ざり合った、まさに「和華蘭(わからん)文化」の結晶なのです。

長崎くんちは毎年いつ開催?基本日程と2025年のスケジュール

※イメージです

「くんちを見に行きたい!」と思ったら、まず押さえておきたいのが開催日ですよね。

長崎くんちは、毎年曜日に関係なく10月7日・8日・9日の3日間に固定で開催されます。

これは、旧暦の9月9日「重陽の節句」を祝うことから「九日(くにち)」が「くんち」になったという説に由来しています。

ちなみに、2025年の開催日は、10月7日(火曜日)、8日(水曜日)、9日(木曜日)となります。

平日の開催ですが、この期間は長崎の街全体がお祭り一色になり、平日とは思えないほどの熱気に包まれます。

この3日間を目指して、旅行の計画を立てるのがおすすめです。

7年に一度の晴れ舞台!毎年主役が変わる「踊町(おどりちょう)」システムとは

※イメージです

長崎くんちが毎年新鮮で、リピーターが絶えない理由。

それが、この「踊町」というユニークなシステムです。

長崎市内にある58の町が7つのグループに分けられ、1年に1組ずつ、当番制で奉納踊りを披露します。

つまり、自分の町に当番が回ってくるのは、なんと7年に一度!

この7年に一度の晴れ舞台は、町にとっての一大イベント。

数年前から演し物の準備や稽古を始め、時には数千万円以上もの費用をかけて、町の誇りと名誉をかけて臨みます。

このシステムがあるからこそ、毎年違う演し物を見ることができ、「全部見るには7年かかる」と言われるほどの奥深さが生まれるのです。

この町から町へと受け継がれる情熱こそが、長崎くんちの魂そのものと言えるでしょう。

2025年の見どころは?長崎くんちがどんな祭りか深く知るための完全ガイド

※イメージです

【2025年 日程】本祭3日間と「庭見せ」など関連行事のスケジュール

先ほど基本日程はご紹介しましたが、長崎くんちは本祭の3日間以外にも見どころがたくさんあります。

2025年の観覧計画に役立つ、詳細なスケジュールを見ていきましょう。

まず、祭りの始まりを告げるのは6月1日の「小屋入り」。

この日から各踊町は本格的な稽古に入り、長崎の街にくんち囃子が響き渡り始めます。

そして本祭直前の10月3日には「庭見せ」が行われ、その年に奉納される衣装や道具類が町ごとにお披露目されます。

続く10月4日の「人数揃い」は、本番さながらの最終リハーサル。これらを見ておくと、本祭への期待がさらに高まります。

そして迎える本祭の3日間。10月7日(前日)は、朝早くから諏訪神社で奉納踊がスタート。

午後には神様がお神輿に乗って仮宮へ向かう「お下り」が始まります。

10月8日(中日)は、各踊町が市内各所を回って福を授ける「庭先回り」がメインとなり、街中で演し物に出会えるチャンスがあります。

最終日の10月9日(後日)は、神様が諏訪神社へお戻りになる「お上り」が行われ、3日間の祭りが感動のフィナーレを迎えます。

2025年の主役!奉納踊を務める「踊町一覧」と演し物を紹介

※イメージです

さて、お待たせしました!

2025年の主役を務める踊町をご紹介します。

今年は、多彩な演し物が揃った非常に見応えのある年です。

- 新橋町(しんばしまち):優雅な日本舞踊「本踊」と、異国情緒あふれる「阿蘭陀万歳」を披露します。

- 諏訪町(すわのまち):くんちの代名詞!大迫力の「龍踊(じゃおどり)」で観客を魅了します。

- 新大工町(しんだいくまち):荘厳な「詩舞」と、豪華な山車「曳壇尻(ひきだんじり)」の静と動のコントラストが見事です。

- 榎津町(えのきづまち):スピード感あふれる「川船(かわふね)」。その場で高速回転する船回しは必見です。

- 西古川町(にしふるかわまち):力強い「櫓太鼓(やぐらだいこ)」と、それに続く優美な「本踊」を奉納します。

- 賑町(にぎわいまち):福を運ぶ宝船「大漁万祝恵美須船」で、祭りを華やかに盛り上げます。

この6つの町が、7年間の想いを込めて最高のパフォーマンスを見せてくれます。

ぜひ、それぞれの町の個性豊かな演し物にご注目ください。

龍踊から鯨の潮吹きまで!豪華絢爛な「出し物一覧」とその魅力

※イメージです

長崎くんちの魅力は、なんといっても演し物、すなわち「出し物」のバリエーションの豊かさです。

ここでは代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

まず、くんちの花形「龍踊(じゃおどり)」。

中国伝来の龍神信仰が起源で、爆竹と独特のラッパの音が鳴り響く中、約20メートルの龍が生きているかのように乱舞します。

次に、船の形をした山車を曳き回す「川船」や「阿蘭陀船」、「唐人船」といった曳物(ひきもの)。

これらは港町・長崎の歴史そのものを体現しています。

巨大なクジラの山車が潮を吹く「鯨の潮吹き」は、ユーモラスで子供たちにも大人気です。

そして、優雅で美しい日本舞踊「本踊」は、長崎の粋な文化を今に伝えています。

これらの他にも、町ごとに多種多様な演し物があり、観る人を飽きさせません。

大迫力の「コッコデショ」!次はいつ見られる?奉納年と見どころ

※イメージです

数ある出し物の中でも、ひときわ異彩を放ち、絶大な人気を誇るのが「コッコデショ」です。

正式名称は「太鼓山」といい、重さ約1トンもある巨大な櫓(やぐら)を、大勢の担ぎ手が「コッコデショ!」の掛け声とともに天高く放り投げ、それを片腕で受け止めるという、まさに神業。

その迫力と緊張感は、一度見たら忘れられない強烈なインパクトを残します。

「そのコッコデショ、次はいつ見られるの?」という疑問にお答えします。

コッコデショを奉納するのは「上町」と「樺島町」の2町のみ。

残念ながら2025年には奉納がありませんが、直近の予定では、上町が2026年、樺島町が2028年に奉納する予定です。

この年の長崎くんちは、コッコデショを目当てに、さらに多くの人で賑わうこと間違いなしです。

ぜひ今からカレンダーに印を付けておいてくださいね。

まとめ:長崎くんちはどんな祭り?歴史と情熱が息づく長崎の誇り

※イメージです

- 長崎くんちは諏訪神社の秋季大祭

- 毎年10月7日から9日の3日間に開催される

- 2025年は10月7日から9日の火水木で開催

- 国の重要無形民俗文化財に指定されている

- 約390年の非常に長い歴史を持つお祭り

- 踊町と呼ばれる当番町が7年に一度演し物を奉納する

- 2025年は6つの踊町が奉納を担当する

- 日本文化に中国やオランダの文化が融合している

- 演し物は出し物と呼ばれ非常に種類が豊富

- 龍踊はくんちを代表する勇壮な演し物

- 川船や阿蘭陀船など船を模した曳物が多い

- コッコデショは重さ1トンの太鼓山を投げる人気演し物

- 次回のコッコデショは2026年と2027年の予定

- 庭先回りでは街中で演し物を見ることができる

- モッテコーイはアンコールを意味する独特の掛け声

この記事の情報は2025年8月時点の調査に基づいています。お祭りの日程、時間、演し物の内容等は、天候や社会情勢により変更される可能性があります。ご旅行や観覧の計画を立てる際には、必ず長崎市の公式サイトや長崎伝統芸能振興会など、公式機関が発表する最新の情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。公式サイト